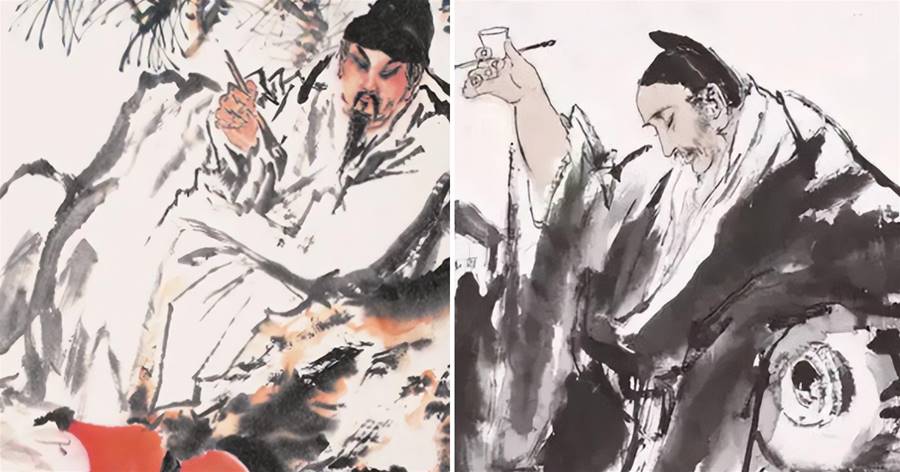

只要說起中國詩詞,李白就是一個繞不過去的人物。

他就仿如中國詩壇上一座光芒萬丈的豐碑,永遠矗立在那里,一抬眼就會看到。

無論是李白的「蜀道之難難于上青天」的瑰麗想象,還是「抽刀斷水水更流」的哲學思考,更遑論「為君談笑靜胡沙」的豪邁情懷,無不讓人心生敬仰。

然而就是這樣一個「詩仙」級的人物,卻一生屢遭波折,四處碰壁。

特別是當他到山東游學時,還受到山東儒生的嘲諷,這讓李白感到內心非常抑郁。

于是他大筆一揮寫下一首《嘲魯儒》,這首詩對腐儒的辛辣嘲諷十分到位,至今已成為罵人的絕唱。

公元701年,李白出生在唐朝時期的西域,具體點說就是現在的中亞一帶,可以算是外籍人士。

5歲時,他隨同經商的父親到現在的四川江油生活。

在這里,年輕的李白博采群書,快樂地成長。

當時的蜀地文化是一種復合的、雜交型的文化,詞賦、黃老和和筮,歷數這才是巴蜀文化的特點」。

于是生長在這里的李白學的就有些雜了,不但「五歲誦六甲、十歲觀百家」,而且「十五觀奇書,作賦凌相如」。

李白還曾師從縱橫家趙蕤,學習其所著的《長短經》。

并且還有若干雜學,諸如「十五學神仙」、「十五好劍術」。

也就是說,總是「十五歲」的李白在攻讀文學的同時,還兼修道術和劍術。

當然,作為一個有文化有抱負的青年,他最終的人生理想是在保持人格的獨立和傲岸的基礎上,成為一名輔佐君王的士。

如果從今人的角度看,李白就是一個古代德智體全面發展的「三好學生」。

就這樣一直到25歲時,感到學業有成的李白持著「愿將書劍許明時」的期待,開始由蜀地進入中原,帶著一個青年人昂揚躁動的心,游歷天下。

李白一路走來一路詩,很快就博得極大的名聲,可惜卻一直沒有機會實現他的人生理想。

這時候李白想到了泰山:古代很多人都曾借過「泰山」之力,唐玄宗曾經到泰山封禪,是否自己還有機會等到皇帝再次光臨呢?

于是,在中原輾轉多年的李白在736年進入山東。

當然,這時候的李白是抱著「學劍來山東」的想法。

結果未曾料到,他剛剛到東魯,在汶水之濱就遇到一個老翁。

李白上前問路,表示自己想要學劍學武,不曾想卻遭到這個老翁的嘲笑:「舉鞭訪前途,獲笑汶上翁。」

這一下可把李白氣得夠嗆,雖然與老翁辯論一大頓,李白猶不能釋懷。

隨著在山東待的時間拖長,見得儒生也越來越多。

李白髮現,當時的魯地有濃厚的周孔遺風、遺俗。

要求人們的言語行動必須符合「禮」的規范,一切行動必須按照固有的規章制度進行,否則就會被視為歧途。

特別是以汶上翁為代表的魯地儒生,他們走的是傳統的「學而優則仕」的入仕之路,兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書,思想極其保守。

可是這次他們碰到的李白卻是一個博采百家、思維活躍的「雜家」,他的行為舉止很多地方都不符合他們認可的「禮」。

魯地一部分死守禮節的儒生就認為,李白欠缺「禮」數。

而對于李白來說,他也對一部分魯地儒生的迂腐和保守非常反感。

對于他們只會一味地摳詞咬字、尋章摘句,卻根本沒有現實的濟世思維和能力大為不屑。

當李白與汶上翁發生爭論,再看到這些人的愚腐行徑后,性情豪邁的他當然會極不認可這些「腐儒」、「俗儒」的作法,于是就有了后世堪稱絕響的《嘲魯儒》。

他將嘲諷的群體定位在歲數偏大的「魯叟」身上,這首詩第一句就開宗名義:「魯叟談五經,白髮死章句」。

他的感覺就是這些歲數極大,一頭白髮的山東老儒,只會談《詩》《書》《禮》《易》《春秋》,而且是一直到老也都局限在五經書里尋章摘句。

然而如果「問以經濟策,茫如墜煙霧。」

即:當人們想要問問他們經濟如何發展,諸如糧食增產、商品銷售等一系列的國計民生,他們就像一頭扎在煙霧里一樣,什麼也不知道。

即使是這樣,他們平日里卻是另一副面貌:「足著遠游履,首戴方山巾」,即使天天穿著打扮上卻是一絲不茍。

可是他們這種符合「禮」的穿著打扮,卻在現實中鬧出了極大的笑話:「緩步從直道,未行先起塵。」

意思是他們穿的大袍太長了,一起步就塵土飛揚。

隨后李白筆鋒一轉:「秦家丞相府,不重褒衣人。」

意為:怪不得注重經世濟用的秦代丞相李斯不重用這些儒生,實在是太不會變通,學五經都學死了。

然后李白開始表態,「君非叔孫通,與我本殊倫」。

表明對于這些不懂變通的儒生,與李白不是一路人。

最后一句是最狠的:「時事且未達,歸耕汶水濱」。

這就與現代人常說的「當官不為民做主,不如回家賣紅薯」是一個意思。

李白罵人不帶一個臟字,卻將那些個腐儒、俗儒的守舊固執、不通世事刻畫得淋漓盡致,絕對是罵人的千古絕唱。

當然對于這些在李白心中已經定格的山東儒生,李白幾乎是見一次罵一次。

後來他又寫了「羞作濟南生,九十誦古文」,表達出對于儒生皓首窮經式的鄙夷。

他還認為,魯地儒生過于保守狹隘,難以容納賢士。

這時,李白的想象力再次爆發:「魯國一杯水,難容橫海鱗。」

魯國就像一杯白水那樣的小,又怎麼可以容納下能夠在大海里橫行的大魚呢?

文章未完,點擊下一頁繼續