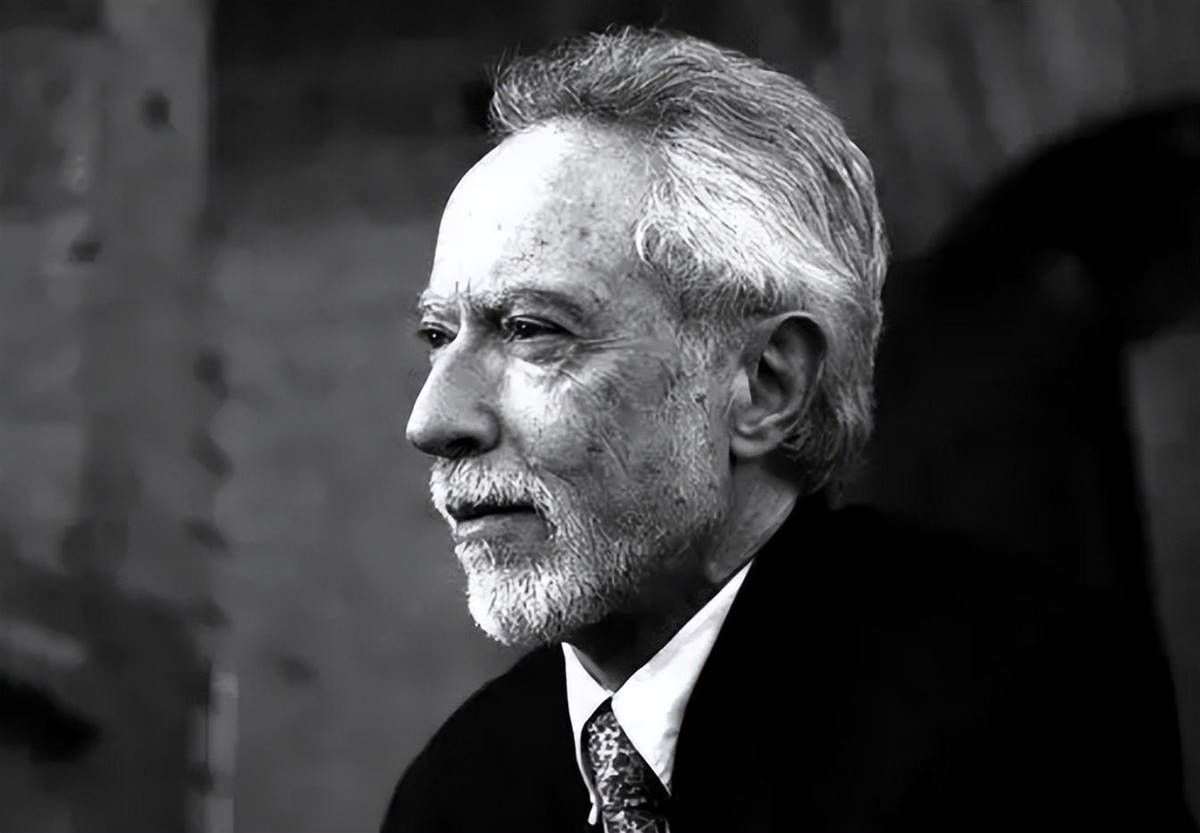

1970年1月1日,新的一年剛剛開始,30歲的庫切就把自己關在屋里,他發誓,寫不到一千字,就絕不出門。

那時候,他下定決心堅持每天寫作,而他居住的地方,是一個幽暗的地下室。

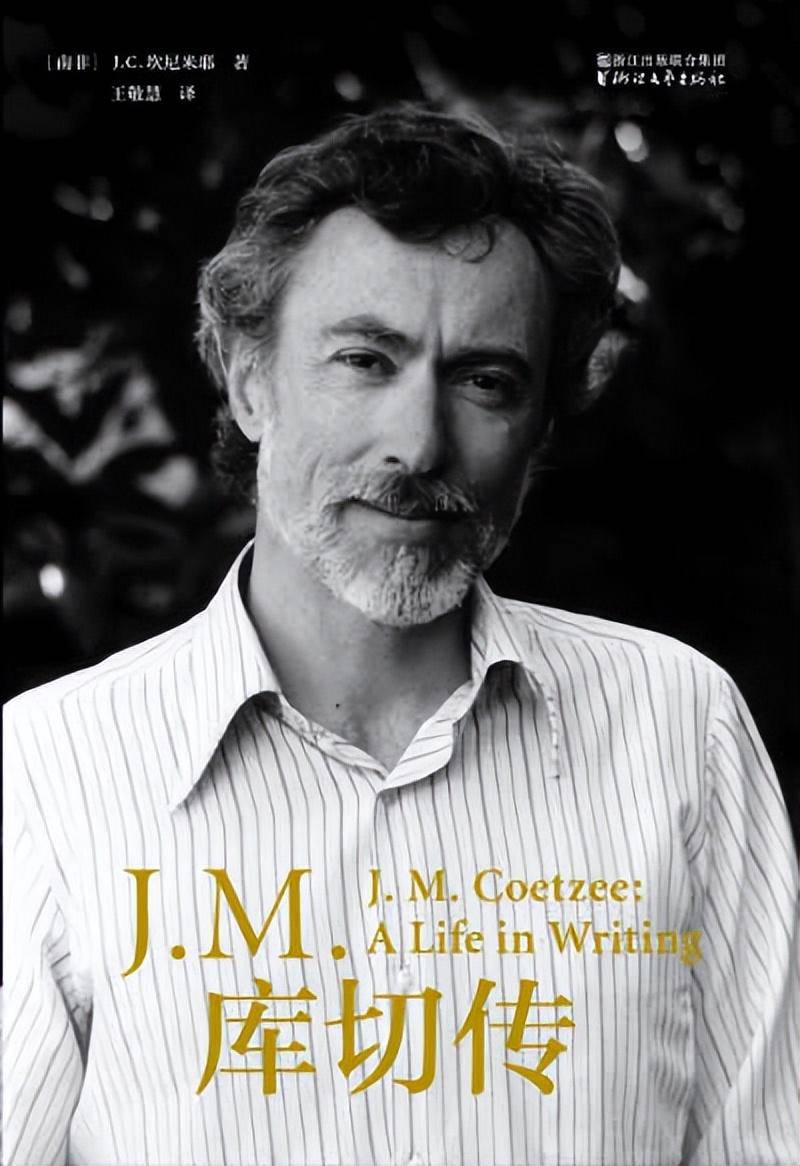

2003年10月,庫切獲得了諾貝爾文學獎,諾貝爾文學獎評委會給他的頒獎詞是:

庫切的作品是豐富多彩的文學財富。他以眾多作品呈現了一個反復建構的模式:盤旋下降的命運是其人物拯救靈魂之必要途徑。

他的主人公在遭受打擊、沉淪落魄乃至被剝奪了外在尊嚴之后,總是能夠奇跡般地獲得重新站起來的力量。

《等待野蠻人》是庫切的重要小說之一,這部小說讓他享譽世界,在小說里,他拷問了什麼才是真正的文明。

世間惡心的事情很多,但這兩件最讓人討厭。

第一件:以文明之名,行不文明之事。

這樣的事情很多,不想說,因為說了就想罵人,罵人又不「文明」。

第二件:以道德之名,行不道德之事。

這樣的事情更多,也不想說,說了就想打人,打人不「道德」了。

但生活就是這樣,很多奇奇怪怪的事情總是會發生,所以有時候見到那些令人惡心的事情,明明知道罵人不文明,但你還是想罵,明明知打人不文明,但你還是壓不住心里的火氣。

日光之下,并無新事。

每個夜晚,都有千萬顆星星從天上凝望我們,凝望著史航和被史航性騷擾的她們,凝望所有文明的和不文明的,凝望所有道德的和不道德的。

幾十年來,治安官一直老老實實地為帝國服務,在荒涼的邊境打發自己的歲月,等待著退休。

他的工作不多,負責征收稅款,掌管公共領地,照管著邊防要塞,使之不至于缺少供給,順帶管管貿易,一周主持兩次法庭開庭審理。

工作之余,他就看看日出日落,很滿足地吃吃睡睡,他的愛好就是收集土著人的文明殘骸,研究木簡上的古文字,挖掘文明的廢墟。

在平靜的日子里過著平靜的生活,他從未有過比這更高的要求。

然而,從去年開始,首都有謠言傳來:野蠻人不安分了,生意人在路上遭到搶劫,偷竊事件大幅上升,越發猖獗,而野蠻人部落有了武器。

類似的謠言,到處都是,帝國也表示必須采取預警措施,因為要發生戰事了。

在邊境上生活了幾十年的治安官,卻沒發現什麼動亂,所以,他覺得這是那些過得太安逸的人想象出來的,每一代人都必然要發生一次這樣的事兒。

他有預感,他的安逸日子就要結束了,但他還是過著很平靜的生活,因為世界還是按照自己方式在平穩地運轉。

世界本身只是運轉,但人類擅長制造偏見。

治安官的預感沒錯,他的好日子結束了。

國家「第三局」把喬爾上校派來了邊境,試圖找到野蠻人發動戰爭的蛛絲馬跡。

新官上任三把火,喬爾一來到邊境,治安官的生活就徹底亂了,他要查看犯人,可治安官告訴喬爾,‘我們這里沒有多少犯罪的事’,也沒有‘囚禁犯人的種種設施’,用來關犯人的,只是一間儲藏室。

在儲藏室里,關著一個老頭,一個小男孩,那是幾天前因為一起搶劫案被抓捕的,衛兵正準備重新審他們。

此時,那個孩子打得鼻青臉腫,一只眼睛腫得睜不開。

審訊中得知,這兩個人原本準備去看大夫,根本沒偷東西,走在路上,就被士兵無緣無故地抓來了。

很長時間以來,治安官就抓到了兩個犯人,可見邊境并沒有那麼多犯罪活動,而且參與搶劫的,都是沿河一帶的貧困部落的人,根本不是野蠻人。

況且,這樣的老弱病殘,又如何能夠搶劫別人?

然而,喬爾上校說,他要審審這兩個人。

治安官沒有參與審訊,當天晚上,儲藏室傳來凄慘的叫喊聲,事后,治安官質問喬爾,為何要如此虐待犯人,喬爾說,因為他們說話的腔調不是說真話的腔調。

在喬爾看來,他首先聽到的肯定是謊言,只有不斷施壓,讓犯人崩潰,又繼續施壓,才能得到真相。

從喬爾的言談之中,治安官只得到一點:「痛就是真相,所有其他的都值得懷疑」。

一個人不被打到半死不活,不被打到求死不得,是不會說真話的,這是一種可笑的邏輯。

在喬爾的嚴刑逼供下,老人被打死了,死得面目全非,而男孩,也被打得只剩下一口氣。

男孩屈打成招,喬爾得到了他想要的真話,男孩承認自己偷了羊和馬,也承認他們的部族有武裝力量,到春天就要進攻帝國。

這就是喬爾想得到的答案,他不必再考證這個答案是否真實,因為這是他用自己「文明、科學」的方式得到的答案。

文明不是優越感的資本,不是自以為是的理由,真正的文明,是克制和尊重。

然而,以文明之名行不文明之事的人,是看不到自己的不文明的。

自以為是的喬爾上校決定,要給這個部族一種迅雷不及掩耳的沉重打擊,他帶著裝備精良的隊伍,讓那個隨時都會因重傷而喪命的男孩帶路,深入野蠻人部落。

四天后,喬爾就把自己的俘虜送回來了,他抓回來十來個人,都是孩子、婦女、老弱病殘。

治安官一看,沖喬爾叫道:「他們都是捕魚的!」

可是喬爾壓根不聽,他吩咐治安官,把這些野蠻人單獨關押起來。

這些‘野蠻人’,由于過往的生活貧苦不堪,哪怕被關起來了,但因為食物‘豐盛’,他們也高高興興地活著,好似那壓根不是關押,而是享福。

他們不知羞恥,男男女女都蹲著堂而皇之地方便,吃飯時都興奮得要死,生活也習慣了無拘無束、骯里骯臟,還會跑到廚房里要糖吃。

治安官覺得,除非有人趕他們走,否則他們很愿意在這里過一輩子。

看見這些人,治安官有時候也失去了對他們的同情心,因為站在文明的角度,他們活得像動物一樣。

可是沒多久,上校又抓了一大堆‘野蠻人’回來。

這些野蠻人被上校用繩索拴著脖子,身上披著羊皮外套。

治安官知道,他們所謂的野蠻人,只是一些以畜牧為生,住在賬篷里的游牧民族!

喬爾上校‘凱旋歸來’,戰果累累,一番休整,就開始審訊俘虜,審訊結束之后,他告訴治安官,他已經取得了某種勝利,他要離開了。

上校離開后,治安官立即將那些野蠻人遣返回家,他令人將房間徹底打掃干凈,‘肥皂,水,每個地方都得和以前一樣干凈。’

所有人都回去了,只有一個蠻族女孩留在了這里,在街上乞討,她受傷很嚴重,眼睛被打得幾乎看不見,腳趾頭也被打斷了幾個。

治安官將她帶回家,為女孩清洗全身,他帶著一種類似救贖的微妙心理,帶著一種居高臨下的占有心理,為女孩治傷,撫摸女孩的身體。

蠻族女孩身體強壯結實,治安官讓她在廚房做女仆,可私下里,士兵們[猥.褻]地討論女仆和治安官,似乎男人越老,他的性事也就越讓人覺得稀奇古怪,就像動物瀕死前的抽搐。

久而久之,治安官愛上了這個女孩,他也試圖搞清楚這些被抓來的野蠻人被審訊的遭遇,但所得的結果,讓他震動不已。

這些可憐的人,遭到各種各樣的虐待,就因為他們不是「文明人」。

又有傳言說,‘將在春天發動一場針對野蠻人的大掃蕩,把他們從邊境逼到山區去。’

這就是戰爭的目的,把一個強制性的選擇強加給某些不情愿主動執行的人。

這就是對野蠻人的歧視,而這種歧視的產生只是因為某些生活習慣的不同,只是因為野蠻人一直處于弱勢地位。

文章未完,點擊下一頁繼續