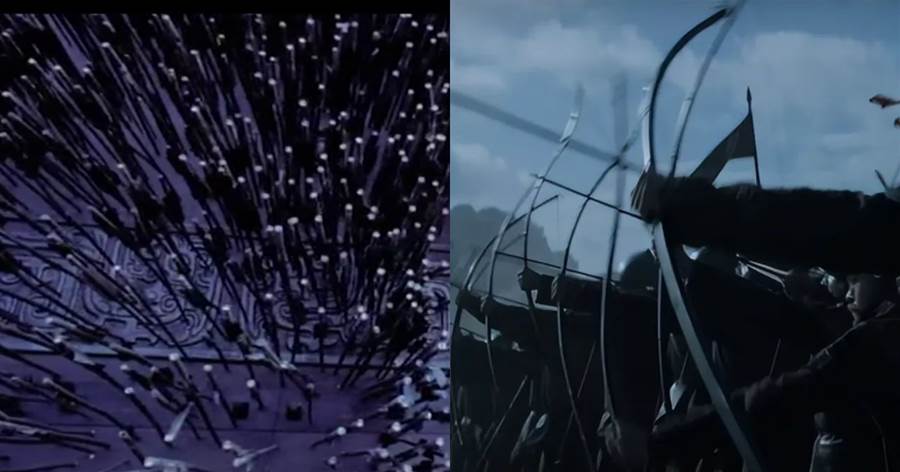

在遙遠的冷兵器時代,弓箭如同戰場上的樂符,編織出一曲曲驚心動魄的史詩。提及《三國》等歷史大劇,我們腦海中便浮現出那些英勇的將士,手持長弓,一箭穿云,決勝千里之外的壯麗畫面。但你知道嗎?在這硝煙四起的戰場上,還有一群特殊的「環保戰士」,他們的工作同樣充滿了智慧與勇氣——那就是回收弓箭的「清道夫」們。

每當戰役結束,戰場上便會留下數不盡的「戰利品」,其中最多的莫過于那些遺落的箭矢。對于資源匱乏的古代來說,這些箭矢可都是寶貝啊!每一支箭都凝聚著匠人的心血和汗水,從選材到制作,每一步都馬虎不得。因此,回收箭矢不僅是為了節約成本,更是對工匠精神的尊重。

這些「清道夫」們,在戰后的廢墟中穿梭,尋找著那些被遺忘的「寶藏」。他們的工作可不僅僅是彎腰撿起那麼簡單,還需要對箭矢進行細致的分類和鑒定。哪些箭矢還能再次利用?哪些需要修復?哪些只能作為材料回爐重造?這都需要他們憑借豐富的經驗和獨到的眼光來判斷。

而且,你知道嗎?回收箭矢的過程中還隱藏著不少「黑科技」。

比如,有些箭矢在設計時就考慮到了回收的便利性,箭桿采用特殊材料制成,即使經過激烈的戰斗也能保持完好無損。還有一些箭矢則采用了可拆卸的設計,箭頭和箭桿可以輕松分離,方便回收后的再利用。

說到這,就不得不提三國時期諸葛亮那出「草船借箭」的絕妙好戲了。這不僅僅是一次智謀的較量,更是一次關于箭矢回收與再利用的生動實踐。諸葛亮憑借對曹操的了解,巧妙地借來了十萬支箭,不僅解了燃眉之急,還為后續的戰斗儲備了豐富的軍火。而這場戰役背后,又有多少「清道夫」們在默默付出,為每一支箭矢的回歸而努力呢?

此外,回收箭矢的過程中還有一個有趣的小插曲——統計戰功。在混亂的戰場上,想要準確判斷哪支箭射中了目標可不是件容易的事。為了防止士兵們冒領戰功,弓箭手們會在自己的箭矢上刻上獨特的標記。這樣一來,戰后回收箭矢時就能清楚地知道哪些是自己的「戰果」了。這種做法不僅公平合理,還充滿了古人的智慧與幽默感。

總之,在古代戰場上,弓箭作為重要的遠程武器發揮著舉足輕重的作用。而背后那些默默奉獻的「清道夫」們則是這場戰爭大戲中不可或缺的角色。他們用辛勤的汗水和智慧為戰爭的勝利貢獻著自己的力量,也為我們留下了許多值得傳頌的佳話和趣事。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。